MOBICOS – Mobile Fliesswasserlabore

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) betreibt eine einzigartige Forschungsplattform aus acht mobilen, containerbasierten Fließwasserlaboren. Mit MOBICOS können ökologische Prozesse in Fließgewässern nahezu so natürlich wie unter Freilandbedingungen und so kontrollierbar wie im Labor untersucht werden. Oberflächenwasser wird aus fließenden oder stehenden Gewässern in die MOBICOS-Labormodule mit Messeinrichtungen und Versuchsbecken gepumpt. Die Experimente helfen, die ökologischen Wirkungen anthropogener Stressoren wie Klimawandel oder Landnutzung im Detail besser zu verstehen. Sie helfen auch, die modellgestützte Prognose zukünftiger Umweltveränderungen zu verbessern.

Service

|

MOBICOS – Standorte

Der Oberlauf des Zillierbachs (oberhalb des Stausees) ist ein gutes Beispiel für ein natürliches kleines Fließgewässer der deutschen Mittelgebirge. Abgesehen von den offensichtlichen Folgen des Waldsterbens im Oberharz sind hier sowohl die Gewässerstruktur als auch die Wasserqualität noch weitgehend naturbelassen. Hier messen Wissenschaftler:innen des UFZ kontinuierlich Parameter wie Nährstoff - und Sauerstoffgehalt, um die Wasserqualität über den Jahresverlauf zu bestimmen. Mit Hilfe kleiner Fließrinnen im Container, durch die Wasser aus dem Zillierbach gepumpt wird, untersuchen sie, welchen Einfluss menschengemachte Umweltveränderungen auf die natürlichen Ökosystemfunktionen des Bachs wie zum Beispiel den Nährstoffrückhalt (biologische Selbstreinigung) des Gewässers haben.

An der Steinernen Renne, nur etwa drei Kilometer unterhalb der Quelle, ist die Holtemme ein natürliches Fließgewässer in ihrem natürlichen Flussbett. Hier untersuchen Wissenschaftler:innen des UFZ Wirkzusammenhänge in den Nahrungsnetzen des Flussökosystems. Dazu messen sie regelmäßig Parameter wie gelöste Nährstoffe, gelöster Sauerstoff und weitere Wasserqualitätsparameter. Mithilfe flexibler Fließrinnen im Container, durch die Wasser der Holtemme gepumpt wird, untersuchen sie wie die Artenvielfalt der Organismengemeinschaft im Gewässer und die mit diesen Organismen verbundenen Ökosystemfunktionen auf multiple, menschengemach-te Stressoren und deren Interaktionen reagieren.

Die Kläranlage in Silstedt ist eine von zwei Kläranlagen an der Holtemme. Sie hat eine Kapazität von 80.000 sogenannten „Einwohnerwerten“. Hier messen Wissenschaftler:innen des UFZ kontinuierlich Parameter wie Nährstoff - und Sauerstoffgehalt des Holtemmewassers, um die Wasserqualität über den Jahresverlauf zu bestimmen. Mit Hilfe von Fließrinnen und Aquarien im Innern des Containers untersuchen sie, welchen Einfluss die Einleitung gereinigter Abwässer auf die Organismen des Flussökosystems, ihre Fortpflanzung und ihr Verhalten haben. Diese Erkenntnisse helfen in enger Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Holtemme-Bode dabei, die Abwasserreinigung weiter zu optimieren und ein nachhaltiges Zusammenwirken von Abwasserreinigung und funktionierenden Fließgewässerökosystemen zu erhalten. Zudem trägt die enge Kooperation zwischen UFZ, Abwasserverband und lokalen Vereinen zum Erhalt der lokalen Unterart der Bachfo-relle (Harzforelle) bei.

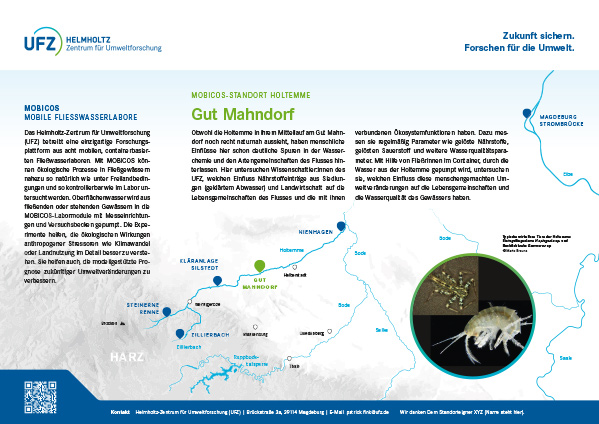

Obwohl die Holtemme in ihrem Mittellauf am Gut Mahndorf noch recht naturnah aussieht, haben menschliche Einflüsse hier schon deutliche Spuren in der Wasserchemie und den Artengemeinschaften des Flusses hinterlassen. Hier untersuchen Wissenschaftler:innen des UFZ, welchen Einfluss Nährstoffeinträge aus Siedlungen (geklärtem Abwasser) und Landwirtschaft auf die Lebensgemeinschaften des Flusses und die mit ihnen verbundenen Ökosystemfunktionen haben. Dazu messen sie regelmäßig Parameter wie gelöste Nährstoffe, gelösten Sauerstoff und weitere Wasserqualitätsparameter. Mit Hilfe von Fließrinnen im Container, durch die Wasser aus der Holtemme gepumpt wird, untersuchen sie, welchen Einfl uss diese menschengemachten Umweltveränderungen auf die Lebensgemeinschaften und die Wasserqualität des Gewässers haben.

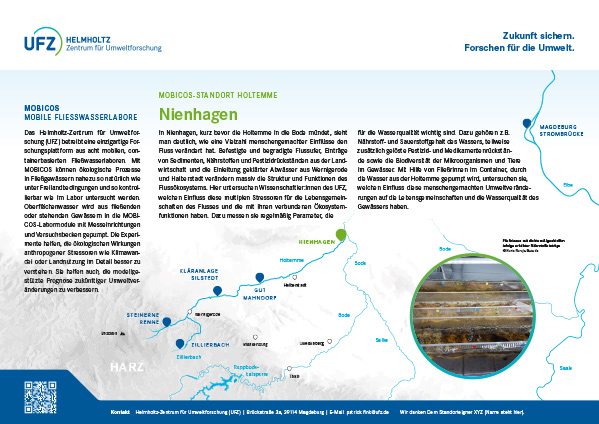

In Nienhagen, kurz bevor die Holtemme in die Bode mündet, sieht man deutlich, wie eine Vielzahl menschengemachter Einfl üsse den Fluss verändert hat. Befestigte und begradigte Flussufer, Einträge von Sedimenten, Nährstoffen und Pestizidrückständen aus der Landwirtschaft und die Einleitung geklärter Abwässer aus Wernigerode und Halberstadt verändern massiv die Struktur und Funktionen des Flussökosystems. Hier untersuchen Wissenschaftler:innen des UFZ, welchen Einfluss diese multiplen Stressoren für die Lebensgemeinschaften des Flusses und die mit ihnen verbundenen Ökosystemfunktionen haben. Dazu messen sie regelmäßig Parameter, die für die Wasserqualität wichtig sind. Dazu gehören z.B. Nährstoff - und Sauerstoffgehalt des Wassers, teilweise zusätzlich gelöste Pestizid- und Medikamentenrückstände sowie die Biodiversität der Mikroorganismen und Tiere im Gewässer. Mit Hilfe von Fließrinnen im Container, durch die Wasser aus der Holtemme gepumpt wird, untersuchen sie, welchen Einfluss diese menschengemachten Umweltveränderungen auf die Lebensgemeinschaften und die Wasserqualität des Gewässers haben.

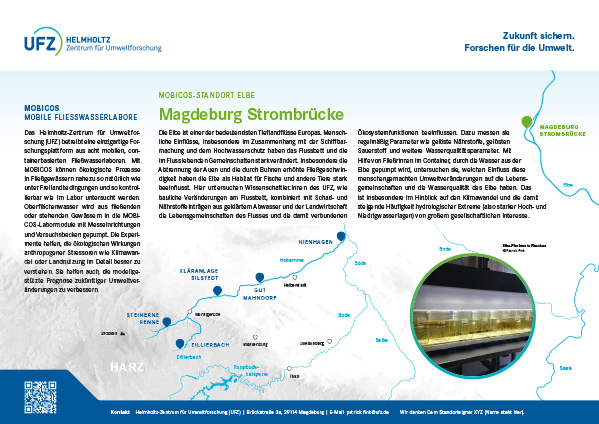

Die Elbe ist einer der bedeutendsten Tieflandflüsse Europas. Menschliche Einflüsse, insbesondere im Zusammenhang mit der Schiffbarmachung und dem Hochwasserschutz haben das Flussbett und die im Fluss lebenden Gemeinschaften stark verändert. Insbesondere die Abtrennung der Auen und die durch Buhnen erhöhte Fließgeschwindigkeit haben die Elbe als Habitat für Fische und andere Tiere stark beeinflusst. Hier untersuchen Wissenschaftler:innen des UFZ, wie bauliche Veränderungen am Flussbett, kombiniert mit Schad- und Nährstoffeinträgen aus geklärtem Abwasser und der Landwirtschaft die Lebensgemeinschaften des Flusses und die damit verbundenen Ökosystemfunktionen beeinflussen. Dazu messen sie regelmäßig Parameter wie gelöste Nährstoffe, gelösten Sauerstoff und weitere Wasserqualitätsparameter. Mit Hilfe von Fließrinnen im Container, durch die Wasser aus der Elbe gepumpt wird, untersuchen sie, welchen Einfluss diese menschengemachten Umweltveränderungen auf die Lebensgemeinschaften und die Wasserqualität der Elbe haben. Das ist insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel und die damit steigende Häufigkeit hydrologischer Extreme (also starker Hoch- und Niedrigwasserlagen) von großem gesellschaftlichen Interesse.